|

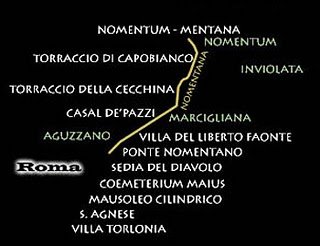

Via Nomentana, cui tum Ficulensis nome fuit" (Livio, Ab Urbe condida) . "La via Nomentana il cui nome fu Ficulense". La via Nomentana in origine si chiamava infatti Ficulensis perché portava alla località di Ficulea, una delle antichissime città fondate dagli Aborigeni ed ubicata tra le colline di Marco Simone Vecchio, poi la via venne chiamata Nomentana perché si dirigeva a Nomentum, località nei pressi dell'attuale Mentana. La strada aveva origine da Porta Collina nelle mura serviane, e da lì proseguiva in direzione nord-est toccando Colleverde di Guidonia, Fonte Nuova, Mentana (l'antica Nomentum) e Monterotondo ed arriva infine a Monterotondo scalo dove confluisce nella via Salaria. La strada usciva dalle mura Serviane dalla Porta Collina e dalla Mura Aureliane dalla posterula Nomentana, ancora oggi visibile a sinistra di Porta Pia in corrispondenza di una rientranza della mura che ne facilitava la difesa, e, con un tracciato ormai sepolto sotto l'attuale Palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici, s'inerpicava sulla collinetta sulla destra dell'attuale viale alberato in corrispondenza dell'attuale via dei Villini. A testimonianza di questo antico tracciato, al n.32 di via dei Villini c'è l'ingresso ad uno dei più antichi complessi catacombali, le catacombe di San Nicomede . Oltre Nomentum, la via proseguiva, ricongiungendosi alla Salaria su due diversi percorsi: uno più breve per Eretum (località Casa Cotta, poco a nord di Monterotondo), l'altro per Grotta Marozza, Torre Fiora e Monte Libretti fino ad Acquaviva di Nerola al km. 44. La strada dovette essere particolarmente usata per la transumanza, come testimonia la presenza del simboli di Ercole, protettore delle greggi, sul Ponte Nomentano (vedi sotto). Al VII miglio della Via Nomentana, dove sono stati trovati resti di muri e frammenti fittili dei secoli V-VI d.C.(complesso martiriale) che denotano la p la presenza di centri rurali, inizia la nostra storia. Una storia, la nostra, collocata nella diocesi di Nomentum, che risulta tra le più antiche circoscrizioni episcopali del Lazio, una delle più ricche di santuari martiriali. Questi santuari-basiliche martiriali del suburbio romano vengono utilizzate per la pastorale e per la liturgia ebdomadaria. Ad esempio Giovanni III (561-574) si premurò di conservare la consuetudine di celebrare la messa la domenica nei “cymiteria sanctorum martyrum”. La basilica paleocristiana con cimitero venne alla luce nel 1854 quando la Congregazione "de Propaganda Fide" condusse una campagna di scavi nella tenuta Capobianco in località Pietra Aurea oggi Coazzo . Nel tardo medioevo qui si estendeva la vasta tenuta di S.Agata. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1526, il Cardinale Lorenzo Pucci, vendette una parte della sua tenuta a Cola Jacobacci:da questo nome deriva, per corruzione, l’attuale denominazione Coazzo. Nel 1536 i Tebaldi,, proprietari di altri terreni, ne vendevano una estesa porzione al Cardinale Alessandro cesarini. Alla fine del 1700, la tenuta Coazzo-Cesarini è acquistata dal Cardinale Enrico B.M.C. Stuart di York, ultimo discendente della famosa dinastia scozzese, il quale nel 1807, la lascia per testamento a Propaganda Fide.  Nel 1891 l’Armellini scriveva circa il ritrovamento: “L' anno 1854 facendosi degli scavi in un tenimento appartenente al Monte Caraffa, al decimo chilometro della via Nomentana, in quella parte della tenuta di Capobianco detta il Coazzo, si scoprirono grandi tracce d' una basilica inviscerata entro un cimitero cristiano ricco d' iscrizioni e adorno di pitture. Non si esitò a riconoscere in quella basilica e nel cimitero annesso, quello di s. Alessandro; ed infa innanzi alla cattedra episcopale, di fronte al bema presso un cavo over era il posto dell' altare e del sepolcro dei martiri, si trovò parte della transenna marmorea, che circondavano la dedicazione dell' altare medesimo fatta da un vescovo di nome Ursicino nel secolo V: . . . . . E . T ALE . XANDRO DEL . IC . A . TVS VOTO POS . V . IT DEDICANTE EPISCOP. VRSO (episcopo Urso). Questa scoperta pose il suggello della conferma alle induzioni degli archeologi fatte su quella basilica. È poi chiaro che innanzi al nome di Alessandro si dovevano leggere quelli degli altri due martiri suoi compagni Evenzio e Teodulo, il che è grave indizio che l' Alessandro qui ricordato non era il papa. L' iscrizione votiva del personaggio di nome Delicato e del vescovo Urso od Ursicino che dedicò l' altare sul sepolcro dei martiri, spetta alla prima metà circa del quinto secolo; è contemporaneo perciò alla edificazione di quella basilica, la quale poscia fu con posteriori opere ed ampliamenti trasformata. E qui cade in acconcio il far osservare, come la posizione dell' altare dei predetti santi, che sorge sul loro primitivo sepolcro, non sta nè sull' asse del edicio,º ma più a sinistra; nè in squadra, come suol dirsi, coll' asse medesimo, ma obliquamente a questo. Il fatto degli altari così obliquamente situati nelle basiliche e negli oratorî primitivi, dipende dalla grande venerazione che si aveva per i corpi dei santi, per la quale nei primi secoli della Chiesa non si ardì punto rimuoverli al loro primitivo luogo: avvene quindi che non volendosi toccar il sepolcro, e spesse fiate per le condizioni locali nnpotendosi, secondo le leggi della simmetria, coordinare all' avello celebrato l' oratorio che gli si edificava al disopra, ne conseguiva questa irregolarità. La basilica infatti è inviscerata nel cimitero, e parte delle sue gallerie furono appositamente distrutte, rimanendone gli sbocchi al fianco della medesima, che alla destra e alla sinistra del sacro edificio fanno capo. In fondo all' edificio, nel bema, resta la nicchia e parte della cattedra episcopale colle tracce dello scaglione o sedile pel clero: l' area del presbiterio è chiusa da una specie di abside opposta a quella della tribuna, ai lati della quale rimangono ancora le basi di due colonne. L' ingresso principale della basilica e la sua fronte guardano la via Nomentana, sul cui margine quasi sorgeva. Ivi presso la porta restano ancora le due colonne fiancheggianti il vestibolo. Nel pavimento si vedono numerosissime iscrizioni, alcune delle quali stanno ancora al loro posto, corrispondente cioè ai rispettivi sepolcri; mentre altre, da quelli rimosse, furono adoperate come materiale qualunque ad uso di lastrico. Fra questi preziosi avanzi resta ancora una delle piccole basi sostenenti le colonne del tegurium, cioè della confessione. Nella sua frte si legge la fine di un' iscrizione votiva che ricordava la divozione e la generosità di due coniugi clarissimo verso il martire Alessandro e i suoi compagni; della dedica restano sol le parole seguenti:

Ale altre iscrizioni appartengono a vescovi diversi. Una si riferisce ad Adeodato, il cui episcopato fu di due anni e nove mesi, e che visse alla fine del secolo V o sugli esordî del VI. Il secondo vescovo ricordato è alquanto posteriore; poichè sebbene il nome sia perito colonna marmo, vi resta la data della morte corrispondente all' anno 569, quando in Roma viveva Giovanni III, che morì nel 573. Assai più antico d' ambedue è il terzo vescovo di nome Pietro, che risale alla fine del secolo III o al principio del IV. L' epigrafe è semplicissima, ed è così formulata: PETRVS EPISCOPVS IN PACE XIII KAL. MAIA XIII. KAL. MAIAS. Due volte è ripetuta la data della deposizione. HIC. QVIESCET APPIANVS. SVBDIACONVS. QVI. VIXIT. ANNV. (sic) XXXII. DIES XXVIII. D. III. IDVS. APRI. CON. POSTVMIANI. VC. È noto che nei tempi più antichi i diaconi ministravano ai soli vescovi. L' iscrizione è dell' anno 448, segnato appunto dai consoli Flavio Zenone in Oriente e rufo Pretestato Postumiano in Occidente. A sinistra della basilica si trova un cubicolo storico col pavimento in musaico e colle tracce d' un sepolcro ornato. La stanza predetta dovette essere stata evidentemente una cripta storica annessa alla basilica, nella quale giacque uno dei martiri dell' insigne gruppo. Moe altre epigrafi portano data consolare, tra la quale ricordo anche la seguente che spetta forse ad un chierico. Ad imitazione di tanti pii personaggi addetti al clero sia inferiore che superiore, si sa che i chierici presiedevano talvolta al canto dei salmi durante la liturgia. L' epigrafe, cui è premessa la croce, è mutila: HIC REQVIESCI . . . . VOCE LAVDARE QVIE . . . . ANN. XVI ET ANTEVS . . . . CIVNT. ANN. LX E . . . . IMP. D. N. IVSTINO. . . . La data dell' imperatore Giustino giuniore con cui si conchiude l' epitaffio, fa risalire questa memoria alla seconda metà del secolo VI, cioè fra gli anni 567 e 578. Presso il sepolcro dei martiri vi ottenne il suo una defunta, sul cui marmo fu ricordato che essa ricevette prima di morire il battistero, e che perciò era nel catalogo di coloro, ai quali giustamente conveniva il titolo di fedeli: SPARACINA FIDELIS PP. VI. IDVS . . . Questa basilica dedicata ad un martire Alessandro, creduto il papa di questo nome, era retta da un clero locale che avea quivi la sua dimore e che provvedeva al governo degli abitanti del vicino pago di Ficulea e delle prossime ville di Sabina. Gli atti infatti che vanno sotto il nome di s. Alessandro, e che presentano i caratteri d' una narrazione scritta assai tardi, ricavata da documenti incerti ed oscuri e da racconti popolari, accennano all' istituzione di un vescovo proprio del luogo ove quei martiri furono sepolti: e le iscrizioni ivi ritrovate danno qualche valore ed accreditano così almeno il fondo storico di quel documento. Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, tipografia vaticana 1891. Dunque, Il complesso edilizio quivi scoperto, appartenente a varie epoche fu riconosciuto per quello delle catacombe del martire S. Alessandro, di cui il martirologio geronimiano(seconda metà del sec. V) pone la memoria al 3 maggio in un luogo sulla Via Nomentana al VII miglio da Roma insieme a quella dei martiri Evenzio e Teodulo. "V Nonas Mai, Romae, Via Nomentana, miliario VII, Natale Sanctorum Heventi, Alexandri Teoduli". Secondo la passio del martire scritta tra il V e il VI secolo la donna che aveva curatao la sepoltura di Alessandro,Evenzio e Teodulo, una certa Severina, avrebbe ottenuto dal Papa Sisto I , la presenza stabile di una clero incardinato nella parrocchia rurale. In questo periodo il Santuario e l’area funeraria annessa erano in funzione. Basti ricordare che alla meta del VII secolo il santuario di S. Alessandro, si trovava inserito insieme a pochissimi altri nel territorio circostante Roma nel circuito di visita dei pellegrini che giungevano nella città per pregare sulle tombe dei martiri. Lo attesta una delle guide redatte in quel periodo, l’Itinerario Malmesburiense. Nei sacramentari romano,leoniano e gelasiano, troviamo il ricordo di questi nostri martiri. La basilica di S.Alessandro conservò il suo ruolo di importante centro di pellegrinaggio fino alle sue ultime fasi di vita probabilmente anche dopo la traslazione dei corpi dei nostri martiri, agli inizi del secolo IX ad opera di Pasquale i 8817-824) nell’Oratorio di S.Agnese, presso la chiesa romana di santa Prassede. Da questo momento il suo declino.  pag 2>> |